Foto: © Robert Damisch

Welche Zukünfte sind für die Landwirtschaft möglich?

In der Zusammenarbeit »Speculative Futures — Spekulatives Design als Impulsgeber für eine biobasierte Wertschöpfung« erforschen wir diese Frage aus einer neuen Perspektive. Wir verbinden Zukunftsforschung, Design und spekulatives Denken, um neue Perspektiven auf landwirtschaftliche Anbausysteme, Rohstoffe und Umweltfaktoren zu eröffnen. Unser Ziel ist es, Ideen und Ansätze für eine nachhaltige, biobasierte Wertschöpfung der Zukunft zu entwickeln.

Die Website bietet einen Einblick in den Forschungs- und Designprozess. Wir bilden einen offenen Gestaltungsprozess der Designobjekte ab, der zum Spekulieren, Nachdenken und Diskutieren über die Zukunft der Landwirtschaft einladen soll.

Die Landwirtschaft prägt unsere Landschaften tiefgreifend – über gewaltige Flächen hinweg beeinflusst sie Ökosysteme, Artenvielfalt und Klima. In einer Welt mit wachsender Bevölkerung und steigendem Nahrungsbedarf rückt die Frage in den Fokus, wie mit den verfügbaren Flächen verantwortungsvoll umgegangen werden kann.

Gegenwärtig zählt die konventionelle Landwirtschaft zu den weltweit vorherrschenden Agrarsystemen. Hervorgegangen aus traditionellen Anbaumethoden, fokussiert sie sich auf eine maximale Produktivität und Effizienz bei der Produktion von Lebensmitteln. Diese Strategie geht jedoch mit langfristigen Nebeneffekten einher: Böden werden ausgelaugt, die Biodiversität schwindet, und Nutzpflanzen werden zunehmend anfälliger für Krankheiten und Schädlinge. Zudem verschärfen der Klimawandel, extreme Wetterereignisse und die Abhängigkeit von fossilen Ressourcen die bereits bestehenden Probleme und gefährden so die globale Ernährungssicherheit.

Die Ergebnisse des Projekts zeichnen eine zukünftige Gesellschaft, die ihre Ernährung in Symbiose mit ihrer Umwelt gestaltet. Moderne Technologien verschmelzen mit ökologischen Prozessen und zirkulärem Konsumverhalten zur post-anthropozentrischen Agrarrevolution. Geschlossene Waldgärten und die darin stattfindenden biologischen Prozesse werden um ein unterstützendes Netzwerk aus Sensoren und künstlicher Intelligenz ergänzt, wobei der Erhalt des ökologischen Gleichgewichts und ausgewogenem Nährstoffhaushalts zur Grundvoraussetzung für die Lebensmittelgewinnung wird.

Recherche

Das Projekt basiert auf einer umfassenden Recherche und intensiven Auseinandersetzung mit den aktuellen Prozessen der landwirtschaftlichen Produktion. Dabei wurden neben eigenen Beobachtungen auch zahlreiche Gespräche mit Expert*innen aus verschiedenen Bereichen des Agrarsektors geführt. Im Fokus der Gespräche standen Fragen wie:

- Welche alternativen Anbausysteme existieren und wie können sie durch moderne Technologien zukunftsfähig gestaltet werden?

- Wie lässt sich eine Balance zwischen Lebensmittelproduktion und dem Erhalt der Biodiversität erreichen?

- Auf welche Weise können die fundamentale Rolle nicht-menschlicher Akteure in landwirtschaftlichen Systemen berücksichtigt und durch gezielte Maßnahmen gefördert werden?

- Wie kann mit pflanzlichen Nebenprodukten umgegangen werden und welche Potenziale bieten sie für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft?

- Wie lassen sich Nährstoffkreisläufe in der Lebensmittelgewinnung aktiv mitgestalten?

Interviews

NaPA – Naturpositive Agrarsysteme

Das Forschungsprojekt NaPA untersucht ökologische und konventionelle landwirtschaftliche Betriebe in der DACH-Region, also Deutschland, Österreich und der Schweiz. NaPA steht für Naturpositive Agrarsysteme. Ziel des Projekts ist die Messung der Insektenvielfalt und Bodenqualität durch Insektenfallen und Sensoren auf dem Feld. Im Gespräch mit dem Projektleiter Sebastian Funk sprechen wir über Herausforderungen bei der Messung von Biodiversität und die Bedeutung von Insekten sowie Kleinstlebewesen in der Landwirtschaft.

Zukunftsspeisen

Im Projekt »Zukunftsspeisen« von Urte Grauwinkel an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, werden auf Versuchsfeldern in Merbitz gemeinsam mit Landwirtschaftsbetrieben der Anbau »neuer« klimaangepasster Kulturpflanzen, wie Amaranth, Ackerbohnen und Hirsesorten, getestet. Die Projektinitiatorin spricht im Interview über die Zusammenhänge zwischen Klimawandel, landwirtschaftlichen Produkten und verändernden Ernährungsgewohnheiten durch Konsument*innen. Sie gibt Vorschläge, wie klassische Rezepte neu interpretiert werden können.

Gemüsekooperative Rote Beete

Die Gemüsekooperative »Rote Beete« in Taucha/Sehlis nordöstlich von Leipzig setzt sich für eine solidarische und ökologische Landwirtschaft ein. Angebaut werden ganzjährig Gemüsesorten aus unterschiedlichen Kulturen sowie Obst von Streuobstwiesen. Die Erträge werden unter den Mitgliedern der Kooperative, die sich auch aktiv am Betrieb beteiligen können, aufgeteilt. Im Gespräch mit Tom Leonhardt erfahren wir u. a. mehr über die Struktur ökologischer Anbausysteme und das Verhältnis von »Nützlingen«, »Schädlingen« sowie deren Bedeutung für die ökologische Landwirtschaft.

Obsthof Schwitzky

Der »Obsthof Schwitzky« liegt am Rand des idyllischen Orts Beesenstedt in Sachsen-Anhalt. Der Familienbetrieb wurde 1991 gegründet und bewirtschaftet aktuell 17 Hektar Obst, darunter Süß- und Sauerkirschen, Äpfel, Birnen, Aprikosen, Pflaumen, Nektarinen sowie Pfirsiche. Familie Schwitzky diskutiert mit uns die Rolle der integrierten Produktion, die Qualität der Böden und die biologische Vielfalt auf der Plantage. Dabei ist es ihr ein besonderes Anliegen, dass möglichst viele Nebenprodukte, die auf der Plantage anfallen, dem biologischen Kreislauf zurückgeführt werden.

Früchteverarbeitung Sohra

Auf dem Dreiseithof in Bobritzsch-Hilbersdorf (Kreis Mittelsachsen) baut der Familienbetrieb u. a. Aronia, Johannisbeeren, Äpfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen, Stachel- und Holunderbeeren an. Im Gespräch mit Prof. Dr. Wolfram Scharff erfahren wir mehr über das Lohnmosten und die Herstellung von Bio-Säften. Aus den anfallenden Nebenprodukten entwickelt das Team der »Früchteverarbeitung Sohra« neue Produkte, z. B. Tees und Fruchtpulver.

Luftmühle Rodersdorf

Die »Luftmühle Rodersdorf« liegt in der Gemeinde Weischlitz im Vogtlandkreis in Sachsen. Das kleine Familienunternehmen stellt in geringeren Mengen Speiseöle und Mehle her, unter anderem schon aus klimaresilienten Pflanzarten wie Hirse oder Hanf. Johannes Löffler, Betreiber der Mühle, beschreibt im Interview den Produktionsprozess der Mehle und Öle und die Weiterverarbeitung der Nebenprodukte wie beispielsweise zu Presskuchen, die aktuell u. a. als Futterquelle für Tiere dienen.

Hülsenreich

Das Team von »Hülsenreich« in Leipzig stellt proteinhaltige Snacks aus Hülsenfrüchten wie z.B. Kichererbsen her. Emilie Wegner, die Gründerin von Hülsenreich, erläutert im Gespräch ihre innovative Geschäftsidee und beschreibt die Produktion der verschiedenen Snacks. Sie spricht über Herausforderungen des Anbaus von Kichererbsen in Deutschland und bisher nicht verwendete Reststoffe, wie Aquafaba, die bei der Produktion entstehen.

Alternative Anbausysteme

Wie lassen sich natürliche Prozesse und digitale Innovationen zu einem zukunftsweisenden Anbausystem vereinen?

Überlässt man ein Stück Land in gemäßigten Klimazonen sich selbst, verwandelt es sich mit der Zeit in einen Waldgarten – ein ausgewogenes und widerstandsfähiges Ökosystem, in dem die symbiotischen Beziehungen positive Wechselwirkungen erzeugen.

Der Waldgarten ist auf sieben Ebenen angelegt und überwiegend mehrjährige Pflanzen liefern eine Vielzahl unterschiedlicher Erträge, wobei die Fruchtbarkeit der Pflanzen weitestgehend von diesen selbst erhalten wird. Stickstofffixierende Pflanzen reichern den Boden mit Nährstoffen an, während tief-wurzelnde Pflanzen wertvolle Mineralien aus den unteren Schichten der Erde fördern. Eine dichte, ganzjährig vorhandene Pflanzendecke schützt den Boden vor Erosion; das Kronendach hingegen bietet Schatten und Schutz vor extremen Witterungen. Die Pflanzen kommunizieren über Wurzelsysteme und chemische Signale, um den Nährstoff- und Wasserstatus zu übermitteln. Sie agieren als lebende Sensoren, die den Zustand des Ökosystems kontinuierlich reflektieren und entsprechende Feedbackprozesse initiieren. Mikroorganismen und andere Lebensformen unterstützen den Austausch von Ressourcen innerhalb des Systems.

Im Waldgarten der Zukunft wird das biologische Netzwerk durch ein digitales Nervensystem aus moderner Agrartechnologie ergänzt. Der Einsatz von autonomen Erntemaschinen ermöglicht die minimalinvasive Nutzung von Waldgärten zur Lebensmittelgewinnung. Sie agieren an der Schnittstelle zwischen Mensch und Natur, wobei ihre technischen Fähigkeiten es ihnen ermöglichen, bereits minimale Veränderungen in der Umwelt wahrzunehmen und punktuelle Eingriffe zum Erhalt des ökologischen Gleichgewichts vorzunehmen. Gefertigt aus Biokompositmaterialien aus pflanzlichen Nebenprodukten, werden auch die Maschinen Teil der internen Nährstoffkreisläufe und gehen nach ihrem natürlichen Zerfall in das Ökosystem über.

Agrartechnologien für alternative Anbausysteme

Durch eine Kombination aus bereits existierende Entwicklungen im Bereich der biomimetischen Robotik mit den logistischen Anforderungen von Waldgärten, wurden potenzielle Ansätze für die effiziente und nachhaltige Bewirtschaftung dieser alternativen Anbausysteme entwickelt.

- Multimodaler Pflückroboter zur Ernte in Waldgärten

Durch die Kombination eines integrierten Seilzugsystems mit Propellersteuerung kann dieser parallel zum Baumstamm auf- und absteigen, sowie Hindernisse flexibel umgehen. Hierzu wird er mittels Drohne abgesetzt und in der Baumkrone verankert. Ausgestattet mit Sensoren und einem Greifer, ermöglicht dies das Kategorisieren und Pflücken von Erntegut.

Inspiriert von Avocado ETH Zürich.

- Kletterroboter zur Baumpflege in Waldgärten

Füße mit Mikroklauen ermöglichen es, auf strukturierten Oberflächen zu klettern. Durch ein Verändern seiner Körperhaltung passt er sich der Krümmung der Kletterfläche an, wobei ihn sein Schwanz dabei unterstützt, auch bei steilen Anstiegen das Gleichgewicht zu halten. Sensoren ermöglichen es, den Gesundheitszustand eines Baumes zu überprüfen. Durch vorsichtiges Klopfen mit dem Schwanz, kann er potenzielle Hohlräume im Baum entdecken, die im Zusammenhang mit Fäulnis oder Pilzbefall entstehen. Die integrierte Greifzange fungiert als Werkzeug zum Rückschnitt von Ästen.

Inspiriert von RiSE, Boston Dynamics.

- Robotersystem zum Biodiversitätsmonitoring in Waldgärten

Inspiriert von Landschnecken, verwendet es eine duale Verbindungsmechanik mit einer magnetischen Verbindung für Mobilität und Anpassungsfähigkeit sowie einer Vakuum- Saugverbindung für robuste Haftung und Stabilität. Diese Ansätze ermöglichen sowohl die individuelle Beweglichkeit der Roboter als auch eine kollektive Fortbewegung im Schwarm, um auf unebenen Terrain in unmittelbarer Bodennähe zu navigieren. Basierend auf den erhobenen Erkenntnissen, kann es eine Umverteilung von Schädlingen bzw. Nützlingen im Ökosystem vornehmen.

Inspiriert von Snail-inspired Robotic Swarm, Freeform Robotics & AI Lab - CUHK Shenzhen.

- Autonomer Transportroboter von Erntegut in Waldgärten

Inspiriert vom Mistkäfer, verfügt er über sechs Beine, die über ein neural-basierten Steuerungssystems koordiniert werden und es ihm ermöglichen, Objekte über unebenes Gelände zu transportieren. Hierzu stoßen die vorderen Beine den Boden zurück, während die mittleren und hinteren Beine das Objekt stabilisieren und vorwärts bewegen. Der Roboter ist in der Lage, Objekte mit einem Gewicht von bis zu 4,6 kg zu transportieren. Je nach Größe des Ernteguts rollt er dieses einzeln (z.B. Kürbis) oder verwendet hierzu ein Transportbehältnis.

Inspiriert von ALPHA Binggwong Leung, Stanislav Gorb, Poramate Manoonpong.

Konsument*innen der Zukunft

Wie können Konsument*innen zu einem aktiven Teil regenerativer Nährstoffkreisläufe werden?

Konsument*innen übernehmen eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung resilienter Ernährungssysteme. Obwohl das aktuelle Konsumverhalten noch von ertragsorientierten Strukturen dominiert wird, wächst das Umweltbewusstsein und damit die Nachfrage nach nachhaltigen Alternativen.

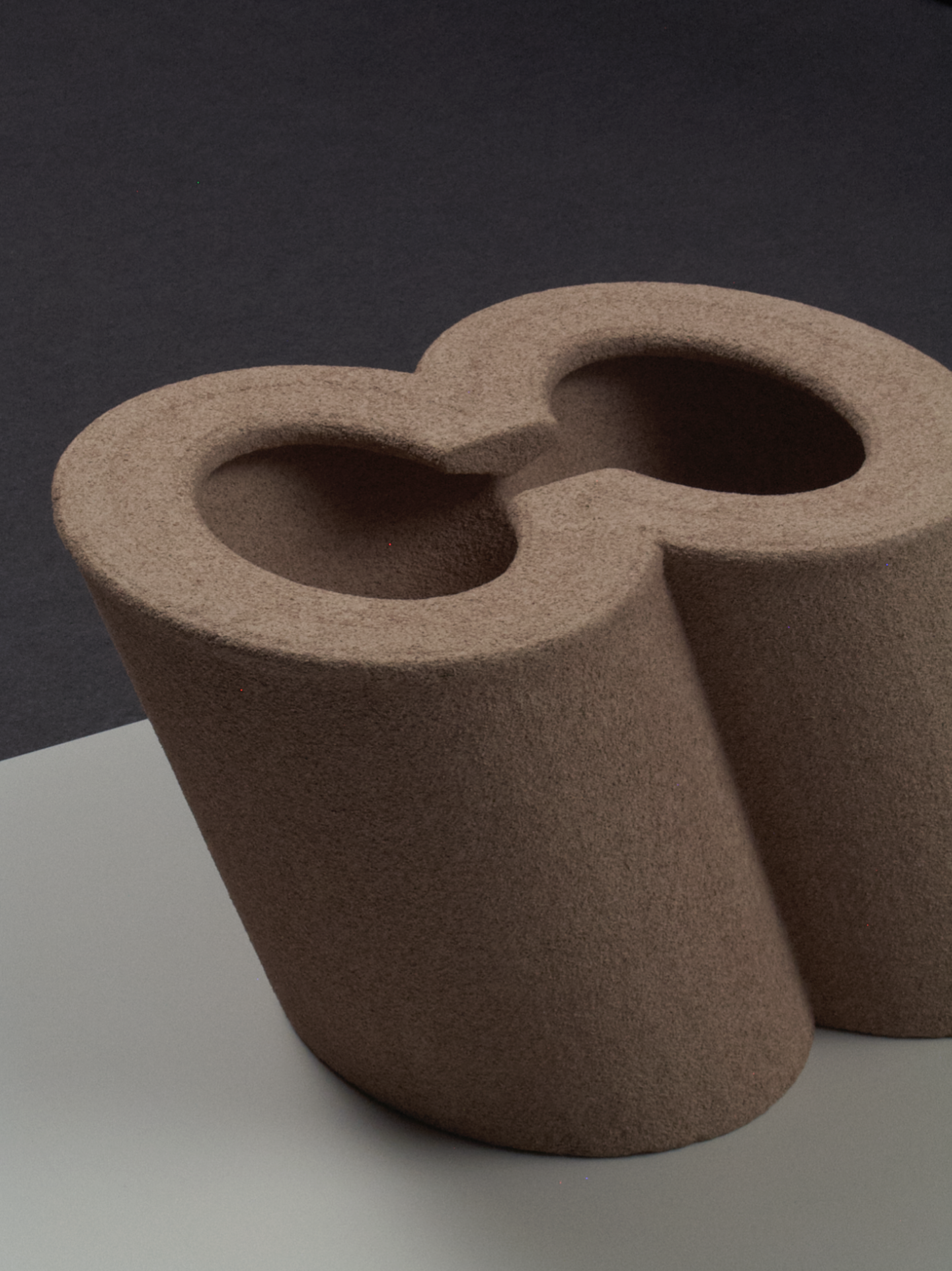

Die Konsument*innen der Zukunft definieren ihre Rolle weit über die reinen Endkund*innen hinaus. Sie haben eine Kultur entwickelt, in der die Kreisläufe der Natur respektiert und die bezogenen Ökosystemleistungen wertgeschätzt werden. Dies spiegelt sich nicht nur in ihren alltäglichen Handlungen wider, sondern auch in den Objekten, die sie umgeben. Indem sie organische Rückstände – von Küchenabfällen, über menschliche Exkremente, bis hin zu Alltagsgegenständen – zurück in die Waldgärten einspeisen, schließen sie den Nährstoffkreislauf und fördern die Regeneration der Anbausysteme.

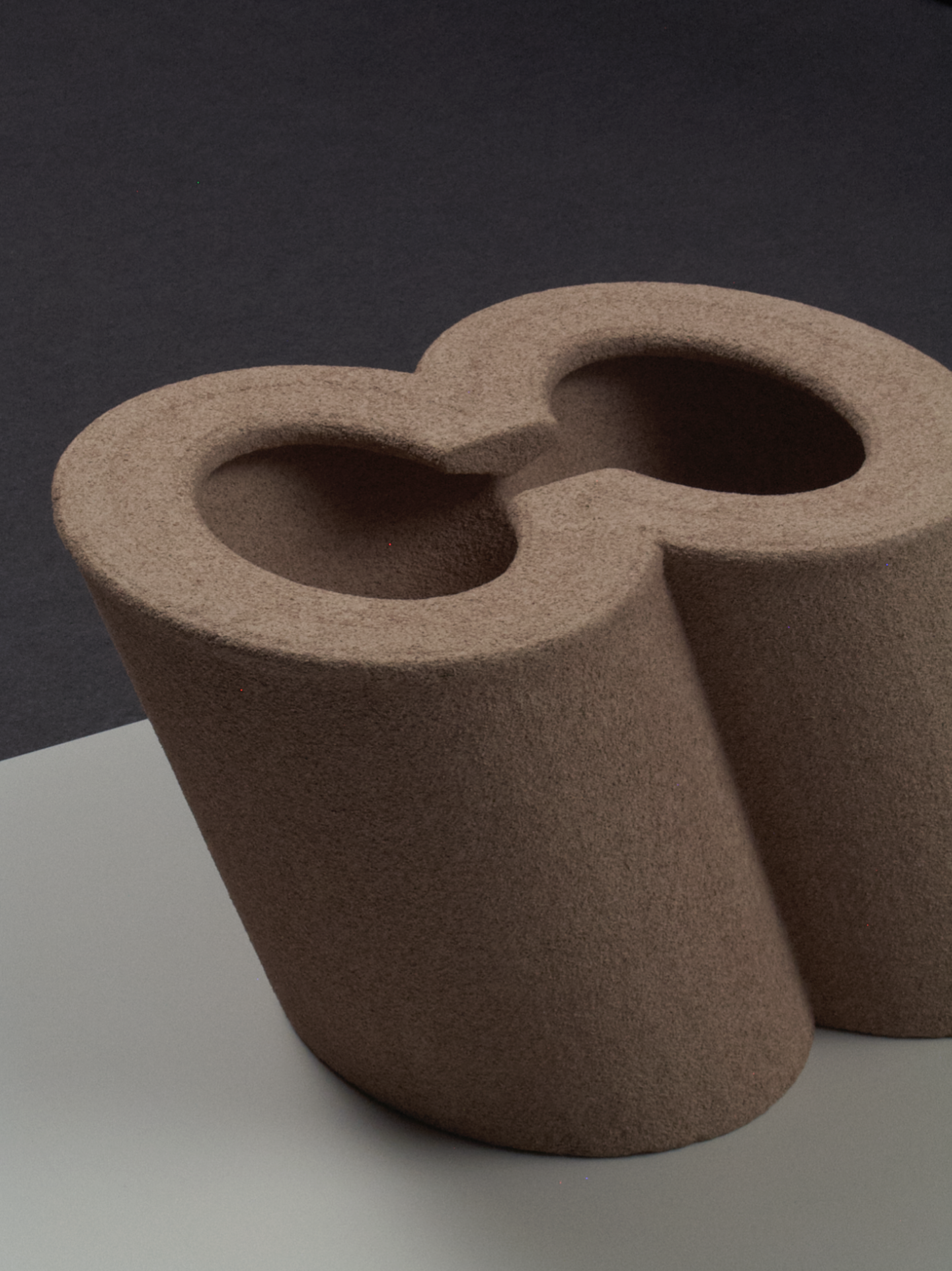

Die im Rahmen des Projekts entstandenen Designobjekte sind Artefakte dieser fiktiven Gesellschaft. Gefertigt aus mineralisch gebundenen Holzspänen thematisieren sie exemplarisch grundlegende Aspekte unseres Lebensmittelkonsums: Umgang mit organischen Abfällen, Rückführung von Nährstoffen und Schließung natürlicher Kreisläufe.

Foto: © Robert Damisch

Erforschung alternativer Anbaufrüchte und ihre Nebenprodukte

Die zunehmenden Auswirkungen des Klimawandels erfordern tiefgreifende Anpassungen in der Landwirtschaft. Klima-resiliente Sorten und diversitäre Anbausysteme können nicht nur die Widerstandsfähigkeit von Landwirtschaft und Ernährungssicherheit stärken, sondern auch neue Möglichkeiten für die Kreislaufwirtschaft eröffnen.

Dabei lassen sich viele der bei Produktion von Lebensmitteln anfallenden pflanzlichen Nebenprodukte zu biobasierten Kompositmaterialien weiterverarbeiten.

Die angefertigten Proben zeigen das Potential aus pflanzlichen Nebenprodukten entwickelter Materialien für die Gestaltung von Morgen.

Bokashi-Eimer

Bokashi ist ein Kompostierungsansatz, der auf einem Fermentationsprozess basiert. Mithilfe effektiver Mikroorganismen werden organische Abfälle, die bei der Verarbeitung pflanzlicher Produkte anfallen, in nährstoffreichen Dünger umgewandelt.

Trenntoilette

Mit jeder Nahrungsaufnahme entnehmen wir dem Boden wichtige Nährstoffe. Die Toilette trennt gezielt die Bestandteile menschlicher Ausscheidungen, um die in Urin und Fäzes enthaltenen Nährstoffe als essentiellen Dünger wiederzugewinnen.

Alltagsgegenstände

Biokompositmaterialien aus pflanzlichen Nebenprodukten ermöglichen die Rückführung von Alltagsgegenständen in ihre biologischen Kreisläufe, wo sie als Humus zum Ausgangspunkt neues Lebens werden. Nicht-biologisch abbaubare Komponenten werden technologisch recycelt.

Foto: © Robert Damisch

Ergebnisse der Workshops - Stories über die Zukunft der Landwirtschaft

In einem vom Fraunhofer ISI angeleiteten Workshop erarbeiteten Expert:innen aus Landwirtschaft und Wissenschaft aus den Zukunftsaussagen der geführten Interviews Eckpfeiler für spekulative Zukunftsgeschichten. Diskutiert wurden Szenarien wie:

• Familiengeführte Betriebe, die durch Aquaponik-Anlagen ein gastronomisches Angebot auf ihrem Hof anbieten,

• eine Gemeinschaft aus technikaffinen Landwirt:innen, die autonome Technologien nach praktischen Bedarfen entwickeln oder

• Ansätze einer regionalen, saisonalen und kooperativen Landwirtschaft.

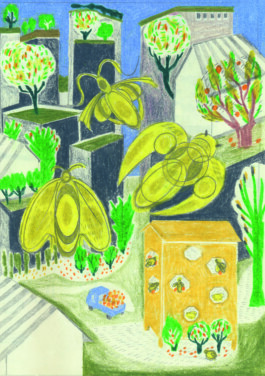

Die Ergebnisse wurden anschließend in drei verschiedenen Szenarien zusammengetragen und mithilfe von KI generierten Bildern illustriert:

Ein zweiter Workshop widmete sich den von Johanna Seelemann gestalteten Prototypen. Die zentrale Frage im Workshop lautete: Wie könnten diese Artefakte in einer möglichen Gesellschaft der Zukunft genutzt werden? Darüber tauschten sich Gestalter:innen, Zukunftsforschende und Expert:innen aus Landwirtschaft und Wissenschaft aus. Ergänzend entwickelte das Leipziger Team drei visualisierte Zukunftsgeschichten mithilfe Künstlicher Intelligenz. Roboter helfen hier bei der Ernte, Pflege und dem Monitoring von Wildobst und Sträuchern. Der Mensch bleibt trotzdem zentral, als Beobachter:in und Entscheider:in ist er Teil der Gemeinschaft, die Technik pflegt, Daten interpretiert und Verantwortung teilt. Die Ergebnisse der Workshops regen zum Spekulieren über die zukünftige Landwirtschaft und Gesellschaft an. Gleichzeitig stellen sie wertvolles Wissen über Zukunftserwartungen, Annahmen, Wünsche und Möglichkeiten der biobasierte Wertschöpfung bereit.

Visualisierung der Workshopergebnisse:

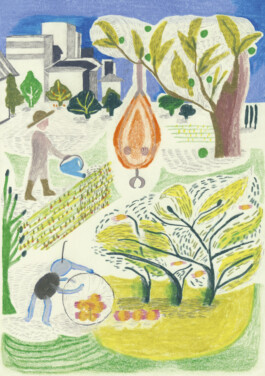

Illustration & Gestaltung: © Anna Rupp.

Download: Roboter auf dem Land.

Download: Roboter in der Stadt.

Aktuelles

Die hier abgebildeten Projektartefakte sind Teil der Sonderausstellung »ZUKÜNFTE. Material und Design von morgen« des GRASSI Museums für Angewandte Kunst Leipzig.

Die Ausstellung lief vom 21. November 2024 bis zum 24. August 2025 in Leipzig.

Das Abschlusssymposium zur Ausstellung war am 14.08.2025. Hier bekommen Sie einen Rückblick: Blogbeitrag zum Abschlusssymposium

Programm

12.03.2026

Open Lab Abend im Futurium Berlin

01.11 - 02.11.2025

14.08.2025

Abschlusssymposium im GRASSI Museum Leipzig.

06.07.2025

Vortrag zum Thema »Artifacts of the Future. Exploring Imagined Futures with Speculative Design Objects« auf dem 5th ISA Forum of Sociology (Rabat, Marokko)

27.06.2025

Führung Studierende der HTW Berlin, Bereich Industriedesign

20.06.2025

Lange Nacht der Wissenschaft im GRASSI Museum Leipzig

13.06.2025

Workshop im GRASSI Museum Leipzig zum Thema »Spekulative Zukünfte für biobasiertes Design«

27.05.2025

Vorstellung des Projekts auf der Veranstaltung Cross Innovation unter Einbindung der Kultur- und Kreativwirtschaft

27.02.2025

Workshop im GRASSI Museum Leipzig zum Thema »Spekulative Zukünfte für die Landwirtschaft«

21.02.2025

Vortrag auf der Mitgliederversammlung Fraunhofer Netzwerk »Wissenschaft, Kunst und Design«

20.11.2024

Ausstellungseröffnung im GRASSI Museum Leipzig

13.09.2024

Vortrag auf der Mitgliederversammlung Fraunhofer Netzwerk »Wissenschaft, Kunst und Design«

About

Das vom Fraunhofer Netzwerk »Wissenschaft, Kunst und Design« geförderte Forschungsprojekt »Speculative Futures. Spekulatives Design als Impulsgeber für eine biobasierte Wertschöpfung« geht in einem ko-kreativen Prozess mit dem Design Studio Johanna Seelemann der Frage nach, wie landwirtschaftliche Anbausysteme, Rohstoffe und Umweltfaktoren für eine biogene Wertschöpfung der Zukunft nutzbar gemacht werden können – und überführt dieses Wissen anschließend in spekulative Artefakte. Spekulatives Design dient dabei als Werkzeug, um spekulatives Orientierungswissen über eine ungewisse Zukunft offen zu legen und zu produktiven Zukunftsdiskursen anzuregen.

Das Projektvorhaben verfolgt dabei zwei Strategien: Zum einen soll der Design-Prozess selbst Untersuchungsgegenstand sein, um Elemente des Design-Prozesses für die Zukunftsforschung methodisch zu erschließen. So könnten bestehende Zukunftsmethoden wie Zukunftsszenarien oder Zukunftsvisionen um visuelle Tools erweitert werden oder den Ausgangspunkt für neue methodische Ansätze bilden. Zum anderen sollen interpretative Methoden entwickelt werden, um den Sinngehalt von spekulativen Design-Objekten für die zielgerichtete Nutzung in partizipativen Prozessen zu erschließen.

Das Forschungsprojekt gliedert sich in drei Phasen:

- Recherche

- Prototyping und

- Entwicklung von Designobjekten.

Begleitet von methodisch angeleiteten Workshops mit Akteur*innen aus Wissenschaft, Wirtschaft sowie Design werden ungenutzte Ressourcen erforscht und diskutiert, Rezepturen für alternative Material- und Produktkonzepte entwickelt und visionäre Bilder möglicher Zukünfte geschaffen. Die Workshops laden zur Diskussion über neue pflanzenbasierte Wertschöpfungsansätze in der Landwirtschaft sowie Methoden des spekulativen Designs in der Zukunftsforschung ein.

Der Forschungsprozess wird im Rahmen der Ausstellung »ZUKÜNFTE: Material und Design von Morgen« im GRASSI Museum für Angewandte Kunst nachvollziehbar gemacht.

Die Ausstellung »ZUKÜNFTE: Material und Design von Morgen« im GRASSI Museum für Angewandte Kunst

Das Forschungsprojekt entsteht in Kooperation mit dem GRASSI Museum für Angewandte Kunst in Leipzig, das europaweit zu den führenden Museen für Gestaltung zählt. In den Räumlichkeiten des GRASSI Museums sind wechselnde Ausstellungen zu Kunsthandwerk, Design, Fotografie und Architektur internationalen Ranges zu sehen. Daneben besticht die künstlerisch inszenierte Dauerausstellung u. a. mit den Schwerpunkten Jugendstil und Bauhaus. Das Leipziger Kunstmuseum fördert aktiv junge Designer*innen und Kunsthandwerker*innen und begleitet Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf ihren Entdeckungstouren durch 3.000 Jahre Kunst- und Kulturgeschichte.

150 Jahre nach Gründung des Museums wird im Rahmen der Ausstellung die Rolle von Design in der Welt von morgen betrachtet. In drei Kapiteln widmet sich die Ausstellung Themen naher und ferner Zukünfte. In der Ausstellung wird sichtbar, wie Design als impulsgebende Instanz dient und die Vernetzungsrolle zwischen Forschung, Industrie, und Gesellschaft übernehmen kann. Die Ausstellung ist vom 21.11.2024 bis 24.08.2025 geöffnet.

Das Faltblatt zur Ausstellung finden Sie hier.

Fraunhofer Netzwerk »Wissenschaft, Kunst und Design«

Das Fraunhofer-Netzwerk »Wissenschaft, Kunst und Design« fördert im Rahmenprogramm 2024 (7. Förderperiode) das Forschungsprojekt »Speculative Futures. Spekulatives Design als Impulsgeber für eine biobasierte Wertschöpfung«.

Das Fraunhofer-Netzwerk »Wissenschaft, Kunst und Design« wurde im Frühjahr 2018 gegründet und fördert den interdisziplinären Diskurs zwischen angewandter Forschung, Kunst und Design. Geleitet von den Fragen »Wie kann Wissenschaft durch Kunst und Design inspiriert werden und umgekehrt? Was haben Forschende, Kunst- und Designschaffende gemeinsam? Wie können sie in einen schöpferischen Dialog treten und Seite an Seite zu übergreifenden Themen Stellung beziehen? « entstehen im Fraunhofer-Netzwerk gemeinsame Forschungsprojekte, Ideenwettbewerbe, Residenzen und Ausstellungen. Diese bringen die Beteiligten der unterschiedlichen Wissensgebiete zusammen und lassen neue Sichtweisen auf komplexe gesellschaftliche Herausforderungen entstehen.

Seit seiner Gründung genießt das Netzwerk wachsenden Zuspruch. Derzeit gehören 28 Institute und Einrichtungen sowie die Zentrale der Fraunhofer-Gesellschaft dem Netzwerk an. Sie alle bringen ihre unterschiedlichen Kompetenzen und Kontakte in den Bereichen Kunst und Design mit ein.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Das Fraunhofer ISI, Standort Leipzig und die Gruppe »Futures and Innovation«

Das Forschungsprojekt wird vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI, Standort Leipzig geleitet. Mit seinem wirtschafts- und sozialwissenschaftlich geprägten Forschungsprofil fokussiert das Institut auf aktuelle Herausforderungen im Innovationsmanagement sowie im Wissens- und Technologietransfer. Die Gruppe »Futures und Innovation« bringt umfassendes Erfahrungswissen im Umgang mit etablierten Methoden der Zukunftsvorausschau mit. Durch die Entwicklung spezifischer Zukunftsbilder schafft sie für ihre Kund*innen und Partner*innen informierte Grundlagen für strategische Entscheidungen. Neben dem methodischen Schwerpunkt auf die Zukunftsforschung ist die Gruppe »Futures und Innovation« in zahlreiche Projekte mit Fokus auf die Landwirtschaft involviert, darunter z. B. EXPRESS und MIRO. Hier bringt das Team ein vielfältiges Netzwerk aus Wissenschaft und Wirtschaft mit, das im Rahmen des Projekts »Speculative Futures« durch Akteur*innen aus Kunst und Design erweitert wird.

Weitere Informationen zur Forschungsgruppe finden Sie hier.

Studio Johanna Seelemann

Johanna Seelemann erforscht materielle Kulturen, die sich auf alltägliche Objekte und ihre Kontexte, Produktionssysteme und ökologische Zyklen beziehen, um wünschenswerte Zukunftsszenarien zu schaffen. Das Designstudio »Johanna Seelemann« verfolgt dabei einen multidisziplinären Ansatz, der zu einem breiten Spektrum an Typologien führt – von Designprodukten bis hin zu forschungsorientierten Installationen. Dabei arbeitet sie mit einem forschungsbasierten Designansatz, der häufig in Alltagsgegenständen, deren Materialien und innewohnenden Geschichten ihren Anfang nimmt.

Seelemanns Arbeiten wurden u. a. im Victoria & Albert Museum in London, der Villa Noailles in Hyères, dem Museum of the City of New York und dem Design Museum Helsinki ausgestellt. Für ihre Arbeit wurde Johanna Seelemann kürzlich von Dezeen Awards als Emerging Designer of the Year 2023 nominiert. Außerdem erhielt sie den Premiere Classe x Eyes on Talents Design Award 2023, den Green Concept Award 2022 und ist Preisträgerin der Design Parade Hyères 2021 Eyes on Talents x Frame Prize.

Mehr Informationen finden Sie hier.

Danksagung

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Interviewpartner*innen für Ihre Zeit und Bereitschaft an diesem Forschungsprozess teilzunehmen. Wir danken dem GRASSI Museum für Angewandte Kunst in Leipzig für die Möglichkeit unsere Projektartefakte in der Sonderausstellung zu präsentieren.

Ausstellungsmitwirkende

Studio Seelemann: Johanna Seelemann, Marc Goldbach, Lion Sanguinette, Laura Laipple

Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI Leipzig: Juliane Welz, Ina Baier, Anne Sonnenmoser, Anna Rupp, Julia Klenovsky

Grassi Museum für Angewandte Kunst: Silvia Gaetti

Interviewpartner*innen

Zukunftsspeisen, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Urte Grauwinkel

Luftmühle Rodersdorf, Johannes Löffler

Gemüsekooperative Rote Beete eG, SoLawi in Taucha/Sehlis, Tom Leonhardt

Obsthof Schwitzky, Elisabeth Schwitzky und Uwe Schwitzky

NaPA, Syngenta und Leibniz Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels, Sebastian Funk

Früchteverarbeitung Sohra GmbH, Prof. Dr. Wolfram Scharff

Hülsenreich GmbH, Emilie Wegner

Workshopteilnehmer*innen

Workshop 1: Wolfram Scharff, Sebastian Funk, Tony Schütze, Malin Gütschow, Andreas Graf, Johanna Seelemann, Laura Laipple, Theo Lentzen

Workshop 2: Urte Grauwinkel, Hannah Kannenberg, Melanie Arz, Alexander Bernatzky, Uwe Bergfeld, Karoline Fürst, Lukas Egli, Anne Sonnenmoser

Materialsponsor*innen

Bayrische Landesanstalt für Landwirtschaft, Janina Goldbach

Luftmühle Rodersdorf, Johannes Löffler

Fruchtsaftverarbeitung Sohra, Prof. Dr. Wolfram Scharff

Welche Zukünfte sind für die Landwirtschaft möglich?

In der Zusammenarbeit »Speculative Futures — Spekulatives Design als Impulsgeber für eine biobasierte Wertschöpfung« erforschen wir diese Frage aus einer neuen Perspektive. Wir verbinden Zukunftsforschung, Design und spekulatives Denken, um neue Perspektiven auf landwirtschaftliche Anbausysteme, Rohstoffe und Umweltfaktoren zu eröffnen. Unser Ziel ist es, Ideen und Ansätze für eine nachhaltige, biobasierte Wertschöpfung der Zukunft zu entwickeln.

Die Website bietet einen Einblick in den Forschungs- und Designprozess. Wir bilden einen offenen Gestaltungsprozess der Designobjekte ab, der zum Spekulieren, Nachdenken und Diskutieren über die Zukunft der Landwirtschaft einladen soll.

Die Landwirtschaft prägt unsere Landschaften tiefgreifend – über gewaltige Flächen hinweg beeinflusst sie Ökosysteme, Artenvielfalt und Klima. In einer Welt mit wachsender Bevölkerung und steigendem Nahrungsbedarf rückt die Frage in den Fokus, wie mit den verfügbaren Flächen verantwortungsvoll umgegangen werden kann.

Gegenwärtig zählt die konventionelle Landwirtschaft zu den weltweit vorherrschenden Agrarsystemen. Hervorgegangen aus traditionellen Anbaumethoden, fokussiert sie sich auf eine maximale Produktivität und Effizienz bei der Produktion von Lebensmitteln. Diese Strategie geht jedoch mit langfristigen Nebeneffekten einher: Böden werden ausgelaugt, die Biodiversität schwindet, und Nutzpflanzen werden zunehmend anfälliger für Krankheiten und Schädlinge. Zudem verschärfen der Klimawandel, extreme Wetterereignisse und die Abhängigkeit von fossilen Ressourcen die bereits bestehenden Probleme und gefährden so die globale Ernährungssicherheit.

Die Ergebnisse des Projekts zeichnen eine zukünftige Gesellschaft, die ihre Ernährung in Symbiose mit ihrer Umwelt gestaltet. Moderne Technologien verschmelzen mit ökologischen Prozessen und zirkulärem Konsumverhalten zur post-anthropozentrischen Agrarrevolution. Geschlossene Waldgärten und die darin stattfindenden biologischen Prozesse werden um ein unterstützendes Netzwerk aus Sensoren und künstlicher Intelligenz ergänzt, wobei der Erhalt des ökologischen Gleichgewichts und ausgewogenem Nährstoffhaushalts zur Grundvoraussetzung für die Lebensmittelgewinnung wird.

Recherche

Das Projekt basiert auf einer umfassenden Recherche und intensiven Auseinandersetzung mit den aktuellen Prozessen der landwirtschaftlichen Produktion. Dabei wurden neben eigenen Beobachtungen auch zahlreiche Gespräche mit Expert*innen aus verschiedenen Bereichen des Agrarsektors geführt. Im Fokus der Gespräche standen Fragen wie:

- Welche alternativen Anbausysteme existieren und wie können sie durch moderne Technologien zukunftsfähig gestaltet werden?

- Wie lässt sich eine Balance zwischen Lebensmittelproduktion und dem Erhalt der Biodiversität erreichen?

- Auf welche Weise können die fundamentale Rolle nicht-menschlicher Akteure in landwirtschaftlichen Systemen berücksichtigt und durch gezielte Maßnahmen gefördert werden?

- Wie kann mit pflanzlichen Nebenprodukten umgegangen werden und welche Potenziale bieten sie für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft?

- Wie lassen sich Nährstoffkreisläufe in der Lebensmittelgewinnung aktiv mitgestalten?

Interviews

NaPA – Naturpositive Agrarsysteme

Das Forschungsprojekt NaPA untersucht ökologische und konventionelle landwirtschaftliche Betriebe in der DACH-Region, also Deutschland, Österreich und der Schweiz. NaPA steht für Naturpositive Agrarsysteme. Ziel des Projekts ist die Messung der Insektenvielfalt und Bodenqualität durch Insektenfallen und Sensoren auf dem Feld. Im Gespräch mit dem Projektleiter Sebastian Funk sprechen wir über Herausforderungen bei der Messung von Biodiversität und die Bedeutung von Insekten sowie Kleinstlebewesen in der Landwirtschaft.

Zukunftsspeisen

Im Projekt »Zukunftsspeisen« von Urte Grauwinkel an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, werden auf Versuchsfeldern in Merbitz gemeinsam mit Landwirtschaftsbetrieben der Anbau »neuer« klimaangepasster Kulturpflanzen, wie Amaranth, Ackerbohnen und Hirsesorten, getestet. Die Projektinitiatorin spricht im Interview über die Zusammenhänge zwischen Klimawandel, landwirtschaftlichen Produkten und verändernden Ernährungsgewohnheiten durch Konsument*innen. Sie gibt Vorschläge, wie klassische Rezepte neu interpretiert werden können.

Gemüsekooperative Rote Beete

Die Gemüsekooperative »Rote Beete« in Taucha/Sehlis nordöstlich von Leipzig setzt sich für eine solidarische und ökologische Landwirtschaft ein. Angebaut werden ganzjährig Gemüsesorten aus unterschiedlichen Kulturen sowie Obst von Streuobstwiesen. Die Erträge werden unter den Mitgliedern der Kooperative, die sich auch aktiv am Betrieb beteiligen können, aufgeteilt. Im Gespräch mit Tom Leonhardt erfahren wir u. a. mehr über die Struktur ökologischer Anbausysteme und das Verhältnis von »Nützlingen«, »Schädlingen« sowie deren Bedeutung für die ökologische Landwirtschaft.

Obsthof Schwitzky

Der »Obsthof Schwitzky« liegt am Rand des idyllischen Orts Beesenstedt in Sachsen-Anhalt. Der Familienbetrieb wurde 1991 gegründet und bewirtschaftet aktuell 17 Hektar Obst, darunter Süß- und Sauerkirschen, Äpfel, Birnen, Aprikosen, Pflaumen, Nektarinen sowie Pfirsiche. Familie Schwitzky diskutiert mit uns die Rolle der integrierten Produktion, die Qualität der Böden und die biologische Vielfalt auf der Plantage. Dabei ist es ihr ein besonderes Anliegen, dass möglichst viele Nebenprodukte, die auf der Plantage anfallen, dem biologischen Kreislauf zurückgeführt werden.

Früchteverarbeitung Sohra

Auf dem Dreiseithof in Bobritzsch-Hilbersdorf (Kreis Mittelsachsen) baut der Familienbetrieb u. a. Aronia, Johannisbeeren, Äpfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen, Stachel- und Holunderbeeren an. Im Gespräch mit Prof. Dr. Wolfram Scharff erfahren wir mehr über das Lohnmosten und die Herstellung von Bio-Säften. Aus den anfallenden Nebenprodukten entwickelt das Team der »Früchteverarbeitung Sohra« neue Produkte, z. B. Tees und Fruchtpulver.

Luftmühle Rodersdorf

Die »Luftmühle Rodersdorf« liegt in der Gemeinde Weischlitz im Vogtlandkreis in Sachsen. Das kleine Familienunternehmen stellt in geringeren Mengen Speiseöle und Mehle her, unter anderem schon aus klimaresilienten Pflanzarten wie Hirse oder Hanf. Johannes Löffler, Betreiber der Mühle, beschreibt im Interview den Produktionsprozess der Mehle und Öle und die Weiterverarbeitung der Nebenprodukte wie beispielsweise zu Presskuchen, die aktuell u. a. als Futterquelle für Tiere dienen.

Hülsenreich

Das Team von »Hülsenreich« in Leipzig stellt proteinhaltige Snacks aus Hülsenfrüchten wie z.B. Kichererbsen her. Emilie Wegner, die Gründerin von Hülsenreich, erläutert im Gespräch ihre innovative Geschäftsidee und beschreibt die Produktion der verschiedenen Snacks. Sie spricht über Herausforderungen des Anbaus von Kichererbsen in Deutschland und bisher nicht verwendete Reststoffe, wie Aquafaba, die bei der Produktion entstehen.

Alternative Anbausysteme

Wie lassen sich natürliche Prozesse und digitale Innovationen zu einem zukunftsweisenden Anbausystem vereinen?

Überlässt man ein Stück Land in gemäßigten Klimazonen sich selbst, verwandelt es sich mit der Zeit in einen Waldgarten – ein ausgewogenes und widerstandsfähiges Ökosystem, in dem die symbiotischen Beziehungen positive Wechselwirkungen erzeugen.

Der Waldgarten ist auf sieben Ebenen angelegt und überwiegend mehrjährige Pflanzen liefern eine Vielzahl unterschiedlicher Erträge, wobei die Fruchtbarkeit der Pflanzen weitestgehend von diesen selbst erhalten wird. Stickstofffixierende Pflanzen reichern den Boden mit Nährstoffen an, während tief-wurzelnde Pflanzen wertvolle Mineralien aus den unteren Schichten der Erde fördern. Eine dichte, ganzjährig vorhandene Pflanzendecke schützt den Boden vor Erosion; das Kronendach hingegen bietet Schatten und Schutz vor extremen Witterungen. Die Pflanzen kommunizieren über Wurzelsysteme und chemische Signale, um den Nährstoff- und Wasserstatus zu übermitteln. Sie agieren als lebende Sensoren, die den Zustand des Ökosystems kontinuierlich reflektieren und entsprechende Feedbackprozesse initiieren. Mikroorganismen und andere Lebensformen unterstützen den Austausch von Ressourcen innerhalb des Systems.

Im Waldgarten der Zukunft wird das biologische Netzwerk durch ein digitales Nervensystem aus moderner Agrartechnologie ergänzt. Der Einsatz von autonomen Erntemaschinen ermöglicht die minimalinvasive Nutzung von Waldgärten zur Lebensmittelgewinnung. Sie agieren an der Schnittstelle zwischen Mensch und Natur, wobei ihre technischen Fähigkeiten es ihnen ermöglichen, bereits minimale Veränderungen in der Umwelt wahrzunehmen und punktuelle Eingriffe zum Erhalt des ökologischen Gleichgewichts vorzunehmen. Gefertigt aus Biokompositmaterialien aus pflanzlichen Nebenprodukten, werden auch die Maschinen Teil der internen Nährstoffkreisläufe und gehen nach ihrem natürlichen Zerfall in das Ökosystem über.

Agrartechnologien für alternative Anbausysteme

Durch eine Kombination aus bereits existierende Entwicklungen im Bereich der biomimetischen Robotik mit den logistischen Anforderungen von Waldgärten, wurden potenzielle Ansätze für die effiziente und nachhaltige Bewirtschaftung dieser alternativen Anbausysteme entwickelt.

- Multimodaler Pflückroboter zur Ernte in Waldgärten

Durch die Kombination eines integrierten Seilzugsystems mit Propellersteuerung kann dieser parallel zum Baumstamm auf- und absteigen, sowie Hindernisse flexibel umgehen. Hierzu wird er mittels Drohne abgesetzt und in der Baumkrone verankert. Ausgestattet mit Sensoren und einem Greifer, ermöglicht dies das Kategorisieren und Pflücken von Erntegut.

Inspiriert von Avocado ETH Zürich.

- Kletterroboter zur Baumpflege in Waldgärten

Füße mit Mikroklauen ermöglichen es, auf strukturierten Oberflächen zu klettern. Durch ein Verändern seiner Körperhaltung passt er sich der Krümmung der Kletterfläche an, wobei ihn sein Schwanz dabei unterstützt, auch bei steilen Anstiegen das Gleichgewicht zu halten. Sensoren ermöglichen es, den Gesundheitszustand eines Baumes zu überprüfen. Durch vorsichtiges Klopfen mit dem Schwanz, kann er potenzielle Hohlräume im Baum entdecken, die im Zusammenhang mit Fäulnis oder Pilzbefall entstehen. Die integrierte Greifzange fungiert als Werkzeug zum Rückschnitt von Ästen.

Inspiriert von RiSE, Boston Dynamics.

- Robotersystem zum Biodiversitätsmonitoring in Waldgärten

Inspiriert von Landschnecken, verwendet es eine duale Verbindungsmechanik mit einer magnetischen Verbindung für Mobilität und Anpassungsfähigkeit sowie einer Vakuum- Saugverbindung für robuste Haftung und Stabilität. Diese Ansätze ermöglichen sowohl die individuelle Beweglichkeit der Roboter als auch eine kollektive Fortbewegung im Schwarm, um auf unebenen Terrain in unmittelbarer Bodennähe zu navigieren. Basierend auf den erhobenen Erkenntnissen, kann es eine Umverteilung von Schädlingen bzw. Nützlingen im Ökosystem vornehmen.

Inspiriert von Snail-inspired Robotic Swarm, Freeform Robotics & AI Lab - CUHK Shenzhen.

- Autonomer Transportroboter von Erntegut in Waldgärten

Inspiriert vom Mistkäfer, verfügt er über sechs Beine, die über ein neural-basierten Steuerungssystems koordiniert werden und es ihm ermöglichen, Objekte über unebenes Gelände zu transportieren. Hierzu stoßen die vorderen Beine den Boden zurück, während die mittleren und hinteren Beine das Objekt stabilisieren und vorwärts bewegen. Der Roboter ist in der Lage, Objekte mit einem Gewicht von bis zu 4,6 kg zu transportieren. Je nach Größe des Ernteguts rollt er dieses einzeln (z.B. Kürbis) oder verwendet hierzu ein Transportbehältnis.

Inspiriert von ALPHA Binggwong Leung, Stanislav Gorb, Poramate Manoonpong.

Konsument*innen der Zukunft

Wie können Konsument*innen zu einem aktiven Teil regenerativer Nährstoffkreisläufe werden?

Konsument*innen übernehmen eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung resilienter Ernährungssysteme. Obwohl das aktuelle Konsumverhalten noch von ertragsorientierten Strukturen dominiert wird, wächst das Umweltbewusstsein und damit die Nachfrage nach nachhaltigen Alternativen.

Die Konsument*innen der Zukunft definieren ihre Rolle weit über die reinen Endkund*innen hinaus. Sie haben eine Kultur entwickelt, in der die Kreisläufe der Natur respektiert und die bezogenen Ökosystemleistungen wertgeschätzt werden. Dies spiegelt sich nicht nur in ihren alltäglichen Handlungen wider, sondern auch in den Objekten, die sie umgeben. Indem sie organische Rückstände – von Küchenabfällen, über menschliche Exkremente, bis hin zu Alltagsgegenständen – zurück in die Waldgärten einspeisen, schließen sie den Nährstoffkreislauf und fördern die Regeneration der Anbausysteme.

Die im Rahmen des Projekts entstandenen Designobjekte sind Artefakte dieser fiktiven Gesellschaft. Gefertigt aus mineralisch gebundenen Holzspänen thematisieren sie exemplarisch grundlegende Aspekte unseres Lebensmittelkonsums: Umgang mit organischen Abfällen, Rückführung von Nährstoffen und Schließung natürlicher Kreisläufe.

Erforschung alternativer Anbaufrüchte und ihre Nebenprodukte

Die zunehmenden Auswirkungen des Klimawandels erfordern tiefgreifende Anpassungen in der Landwirtschaft. Klima-resiliente Sorten und diversitäre Anbausysteme können nicht nur die Widerstandsfähigkeit von Landwirtschaft und Ernährungssicherheit stärken, sondern auch neue Möglichkeiten für die Kreislaufwirtschaft eröffnen.

Dabei lassen sich viele der bei Produktion von Lebensmitteln anfallenden pflanzlichen Nebenprodukte zu biobasierten Kompositmaterialien weiterverarbeiten.

Die angefertigten Proben zeigen das Potential aus pflanzlichen Nebenprodukten entwickelter Materialien für die Gestaltung von Morgen.

Bokashi-Eimer

Bokashi ist ein Kompostierungsansatz, der auf einem Fermentationsprozess basiert. Mithilfe effektiver Mikroorganismen werden organische Abfälle, die bei der Verarbeitung pflanzlicher Produkte anfallen, in nährstoffreichen Dünger umgewandelt.

Trenntoilette

Mit jeder Nahrungsaufnahme entnehmen wir dem Boden wichtige Nährstoffe. Die Toilette trennt gezielt die Bestandteile menschlicher Ausscheidungen, um die in Urin und Fäzes enthaltenen Nährstoffe als essentiellen Dünger wiederzugewinnen.

Alltagsgegenstände

Biokompositmaterialien aus pflanzlichen Nebenprodukten ermöglichen die Rückführung von Alltagsgegenständen in ihre biologischen Kreisläufe, wo sie als Humus zum Ausgangspunkt neues Lebens werden. Nicht-biologisch abbaubare Komponenten werden technologisch recycelt.

Ergebnisse der Workshops - Stories über die Zukunft der Landwirtschaft

In einem vom Fraunhofer ISI angeleiteten Workshop erarbeiteten Expert:innen aus Landwirtschaft und Wissenschaft aus den Zukunftsaussagen der geführten Interviews Eckpfeiler für spekulative Zukunftsgeschichten. Diskutiert wurden Szenarien wie:

• Familiengeführte Betriebe, die durch Aquaponik-Anlagen ein gastronomisches Angebot auf ihrem Hof anbieten,

• eine Gemeinschaft aus technikaffinen Landwirt:innen, die autonome Technologien nach praktischen Bedarfen entwickeln oder

• Ansätze einer regionalen, saisonalen und kooperativen Landwirtschaft.

Die Ergebnisse wurden anschließend in drei verschiedenen Szenarien zusammengetragen und mithilfe von KI generierten Bildern illustriert:

Ein zweiter Workshop widmete sich den von Johanna Seelemann gestalteten Prototypen. Die zentrale Frage im Workshop lautete: Wie könnten diese Artefakte in einer möglichen Gesellschaft der Zukunft genutzt werden? Darüber tauschten sich Gestalter:innen, Zukunftsforschende und Expert:innen aus Landwirtschaft und Wissenschaft aus. Ergänzend entwickelte das Leipziger Team drei visualisierte Zukunftsgeschichten mithilfe Künstlicher Intelligenz. Roboter helfen hier bei der Ernte, Pflege und dem Monitoring von Wildobst und Sträuchern. Der Mensch bleibt trotzdem zentral, als Beobachter:in und Entscheider:in ist er Teil der Gemeinschaft, die Technik pflegt, Daten interpretiert und Verantwortung teilt. Die Ergebnisse der Workshops regen zum Spekulieren über die zukünftige Landwirtschaft und Gesellschaft an. Gleichzeitig stellen sie wertvolles Wissen über Zukunftserwartungen, Annahmen, Wünsche und Möglichkeiten der biobasierte Wertschöpfung bereit.

Visualisierung der Workshops

(Illustration & Gestaltung: © Anna Rupp)

Aktuelles

Die hier abgebildeten Projektartefakte sind Teil der Sonderausstellung »ZUKÜNFTE. Material und Design von morgen« des GRASSI Museums für Angewandte Kunst Leipzig.

Die Ausstellung lief vom 21. November 2024 bis zum 24. August 2025 in Leipzig.

Das Abschlusssymposium zur Ausstellung war am 14.08.2025. Hier bekommen Sie einen Rückblick: Blogbeitrag zum Abschlusssymposium

Programm

12.03.2026

Open Lab Abend im Futurium Berlin

01.11 - 02.11.2025

14.08.2025

Abschlusssymposium im GRASSI Museum Leipzig.

06.07.2025

Vortrag zum Thema »Artifacts of the Future. Exploring Imagined Futures with Speculative Design Objects« auf dem 5th ISA Forum of Sociology (Rabat, Marokko)

27.06.2025

Führung Studierende der HTW Berlin, Bereich Industriedesign

20.06.2025

Lange Nacht der Wissenschaft im GRASSI Museum Leipzig

13.06.2025

Workshop im GRASSI Museum Leipzig zum Thema »Spekulative Zukünfte für biobasiertes Design«

27.05.2025

Vorstellung des Projekts auf der Veranstaltung Cross Innovation unter Einbindung der Kultur- und Kreativwirtschaft

27.02.2025

Workshop im GRASSI Museum Leipzig zum Thema »Spekulative Zukünfte für die Landwirtschaft«

21.02.2025

Vortrag auf der Mitgliederversammlung Fraunhofer Netzwerk »Wissenschaft, Kunst und Design«

20.11.2024

Ausstellungseröffnung im GRASSI Museum Leipzig

13.09.2024

Vortrag auf der Mitgliederversammlung Fraunhofer Netzwerk »Wissenschaft, Kunst und Design«

About

Das vom Fraunhofer Netzwerk »Wissenschaft, Kunst und Design« geförderte Forschungsprojekt »Speculative Futures. Spekulatives Design als Impulsgeber für eine biobasierte Wertschöpfung« geht in einem ko-kreativen Prozess mit dem Design Studio Johanna Seelemann der Frage nach, wie landwirtschaftliche Anbausysteme, Rohstoffe und Umweltfaktoren für eine biogene Wertschöpfung der Zukunft nutzbar gemacht werden können – und überführt dieses Wissen anschließend in spekulative Artefakte. Spekulatives Design dient dabei als Werkzeug, um spekulatives Orientierungswissen über eine ungewisse Zukunft offen zu legen und zu produktiven Zukunftsdiskursen anzuregen.

Das Projektvorhaben verfolgt dabei zwei Strategien: Zum einen soll der Design-Prozess selbst Untersuchungsgegenstand sein, um Elemente des Design-Prozesses für die Zukunftsforschung methodisch zu erschließen. So könnten bestehende Zukunftsmethoden wie Zukunftsszenarien oder Zukunftsvisionen um visuelle Tools erweitert werden oder den Ausgangspunkt für neue methodische Ansätze bilden. Zum anderen sollen interpretative Methoden entwickelt werden, um den Sinngehalt von spekulativen Design-Objekten für die zielgerichtete Nutzung in partizipativen Prozessen zu erschließen.

Das Forschungsprojekt gliedert sich in drei Phasen:

- Recherche

- Prototyping und

- Entwicklung von Designobjekten.

Begleitet von methodisch angeleiteten Workshops mit Akteur*innen aus Wissenschaft, Wirtschaft sowie Design werden ungenutzte Ressourcen erforscht und diskutiert, Rezepturen für alternative Material- und Produktkonzepte entwickelt und visionäre Bilder möglicher Zukünfte geschaffen. Die Workshops laden zur Diskussion über neue pflanzenbasierte Wertschöpfungsansätze in der Landwirtschaft sowie Methoden des spekulativen Designs in der Zukunftsforschung ein.

Der Forschungsprozess wird im Rahmen der Ausstellung »ZUKÜNFTE: Material und Design von Morgen« im GRASSI Museum für Angewandte Kunst nachvollziehbar gemacht.

Die Ausstellung »ZUKÜNFTE: Material und Design von Morgen« im GRASSI Museum für Angewandte Kunst

Das Forschungsprojekt entsteht in Kooperation mit dem GRASSI Museum für Angewandte Kunst in Leipzig, das europaweit zu den führenden Museen für Gestaltung zählt. In den Räumlichkeiten des GRASSI Museums sind wechselnde Ausstellungen zu Kunsthandwerk, Design, Fotografie und Architektur internationalen Ranges zu sehen. Daneben besticht die künstlerisch inszenierte Dauerausstellung u. a. mit den Schwerpunkten Jugendstil und Bauhaus. Das Leipziger Kunstmuseum fördert aktiv junge Designer*innen und Kunsthandwerker*innen und begleitet Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf ihren Entdeckungstouren durch 3.000 Jahre Kunst- und Kulturgeschichte.

150 Jahre nach Gründung des Museums wird im Rahmen der Ausstellung die Rolle von Design in der Welt von morgen betrachtet. In drei Kapiteln widmet sich die Ausstellung Themen naher und ferner Zukünfte. In der Ausstellung wird sichtbar, wie Design als impulsgebende Instanz dient und die Vernetzungsrolle zwischen Forschung, Industrie, und Gesellschaft übernehmen kann. Die Ausstellung ist vom 21.11.2024 bis 24.08.2025 geöffnet.

Das Faltblatt zur Ausstellung finden Sie hier.

Fraunhofer Netzwerk »Wissenschaft, Kunst und Design«

Das Fraunhofer-Netzwerk »Wissenschaft, Kunst und Design« fördert im Rahmenprogramm 2024 (7. Förderperiode) das Forschungsprojekt »Speculative Futures. Spekulatives Design als Impulsgeber für eine biobasierte Wertschöpfung«.

Das Fraunhofer-Netzwerk »Wissenschaft, Kunst und Design« wurde im Frühjahr 2018 gegründet und fördert den interdisziplinären Diskurs zwischen angewandter Forschung, Kunst und Design. Geleitet von den Fragen »Wie kann Wissenschaft durch Kunst und Design inspiriert werden und umgekehrt? Was haben Forschende, Kunst- und Designschaffende gemeinsam? Wie können sie in einen schöpferischen Dialog treten und Seite an Seite zu übergreifenden Themen Stellung beziehen? « entstehen im Fraunhofer-Netzwerk gemeinsame Forschungsprojekte, Ideenwettbewerbe, Residenzen und Ausstellungen. Diese bringen die Beteiligten der unterschiedlichen Wissensgebiete zusammen und lassen neue Sichtweisen auf komplexe gesellschaftliche Herausforderungen entstehen.

Seit seiner Gründung genießt das Netzwerk wachsenden Zuspruch. Derzeit gehören 28 Institute und Einrichtungen sowie die Zentrale der Fraunhofer-Gesellschaft dem Netzwerk an. Sie alle bringen ihre unterschiedlichen Kompetenzen und Kontakte in den Bereichen Kunst und Design mit ein.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Das Fraunhofer ISI, Standort Leipzig und die Gruppe »Futures and Innovation«

Das Forschungsprojekt wird vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI, Standort Leipzig geleitet. Mit seinem wirtschafts- und sozialwissenschaftlich geprägten Forschungsprofil fokussiert das Institut auf aktuelle Herausforderungen im Innovationsmanagement sowie im Wissens- und Technologietransfer. Die Gruppe »Futures und Innovation« bringt umfassendes Erfahrungswissen im Umgang mit etablierten Methoden der Zukunftsvorausschau mit. Durch die Entwicklung spezifischer Zukunftsbilder schafft sie für ihre Kund*innen und Partner*innen informierte Grundlagen für strategische Entscheidungen. Neben dem methodischen Schwerpunkt auf die Zukunftsforschung ist die Gruppe »Futures und Innovation« in zahlreiche Projekte mit Fokus auf die Landwirtschaft involviert, darunter z. B. EXPRESS und MIRO. Hier bringt das Team ein vielfältiges Netzwerk aus Wissenschaft und Wirtschaft mit, das im Rahmen des Projekts »Speculative Futures« durch Akteur*innen aus Kunst und Design erweitert wird.

Weitere Informationen zur Forschungsgruppe finden Sie hier.

Studio Johanna Seelemann

Johanna Seelemann erforscht materielle Kulturen, die sich auf alltägliche Objekte und ihre Kontexte, Produktionssysteme und ökologische Zyklen beziehen, um wünschenswerte Zukunftsszenarien zu schaffen. Das Designstudio »Johanna Seelemann« verfolgt dabei einen multidisziplinären Ansatz, der zu einem breiten Spektrum an Typologien führt – von Designprodukten bis hin zu forschungsorientierten Installationen. Dabei arbeitet sie mit einem forschungsbasierten Designansatz, der häufig in Alltagsgegenständen, deren Materialien und innewohnenden Geschichten ihren Anfang nimmt.

Seelemanns Arbeiten wurden u. a. im Victoria & Albert Museum in London, der Villa Noailles in Hyères, dem Museum of the City of New York und dem Design Museum Helsinki ausgestellt. Für ihre Arbeit wurde Johanna Seelemann kürzlich von Dezeen Awards als Emerging Designer of the Year 2023 nominiert. Außerdem erhielt sie den Premiere Classe x Eyes on Talents Design Award 2023, den Green Concept Award 2022 und ist Preisträgerin der Design Parade Hyères 2021 Eyes on Talents x Frame Prize.

Mehr Informationen finden Sie hier.

Danksagung

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Interviewpartner*innen für Ihre Zeit und Bereitschaft an diesem Forschungsprozess teilzunehmen. Wir danken dem GRASSI Museum für Angewandte Kunst in Leipzig für die Möglichkeit unsere Projektartefakte in der Sonderausstellung zu präsentieren.

Ausstellungsmitwirkende

Studio Seelemann: Johanna Seelemann, Marc Goldbach, Lion Sanguinette, Laura Laipple

Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI Leipzig: Juliane Welz, Ina Baier, Anne Sonnenmoser, Anna Rupp, Julia Klenovsky

Grassi Museum für Angewandte Kunst: Silvia Gaetti

Interviewpartner*innen

Zukunftsspeisen, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Urte Grauwinkel

Luftmühle Rodersdorf, Johannes Löffler

Gemüsekooperative Rote Beete eG, SoLawi in Taucha/Sehlis, Tom Leonhardt

Obsthof Schwitzky, Elisabeth Schwitzky und Uwe Schwitzky

NaPA, Syngenta und Leibniz Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels, Sebastian Funk

Früchteverarbeitung Sohra GmbH, Prof. Dr. Wolfram Scharff

Hülsenreich GmbH, Emilie Wegner

Workshopteilnehmer*innen

Workshop 1: Wolfram Scharff, Sebastian Funk, Tony Schütze, Malin Gütschow, Andreas Graf, Johanna Seelemann, Laura Laipple, Theo Lentzen

Workshop 2: Urte Grauwinkel, Hannah Kannenberg, Melanie Arz, Alexander Bernatzky, Uwe Bergfeld, Karoline Fürst, Lukas Egli, Anne Sonnenmoser

Materialsponsor*innen

Bayrische Landesanstalt für Landwirtschaft, Janina Goldbach

Luftmühle Rodersdorf, Johannes Löffler

Fruchtsaftverarbeitung Sohra, Prof. Dr. Wolfram Scharff